![]() 2023.04.19

2023.04.19

お役立ちコラム 太陽光

FIP制度について徹底解説【初心者向け】

更新日:2023年4月14日

みなさん、こんにちは。久野商事の久野です。

最近、電気代の高騰が止まらない状況で再生可能エネルギーについて注目されています。

みなさんは再生可能エネルギーについてどこまで理解していますか。

再生可能エネルギーは身近なところでみなさんとも関わりがあります。

例えば、電気の買い取り価格は再エネ賦課金として電気代の一部として負担しています。

今回は、再生可能エネルギーの買い取り制度であるFIP制度について解説していきます。

目次

FIP制度が導入された理由について

FIP制度は再生可能エネルギー(以下、再エネといいます)で発電された電力を買い取る制度になります。

はじめにFIP制度が日本で導入された背景について説明していきます。

日本の施策

2020年に当時の内閣は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、さまざまな取り組みをおこなってきました。

①2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減

2013年に国内で排出した温室効果ガスは14 億 800 万トンといわれています。

この温室効果ガス排出量を約半分にまで抑えようという目標になります。

温室効果ガスとは、大気中に含まれる二酸化炭素やメタンなどの総称になります。

適切な量の温室効果ガスは太陽光から地球を守る働きがありますが、増えすぎた温室効果ガスは太陽熱を地球内に閉じ込めてしまいます。

そのため、地球温暖化が進み環境破壊などの問題がおこってしまいます。

②2050年カーボンニュートラルの実現

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスをゼロにするという意味があります。

温室効果ガスをゼロにするためには、現在日本で7割以上の電力を補っている火力発電のCO2排出量削減や、火力発電の代わりの電力となる再エネの積極的な活用が重要になります。

このような温室効果ガスへの取り組みが背景となり、再エネが推進されています。

FIP制度について

ここではFIP制度について詳しく説明していきます。

FIP制度の内容について

FIP制度とはフィードインプレミアム(Feed-in Premium)の略称で、直訳するとプレミアム(補助金)を供給するなどの意味になります。

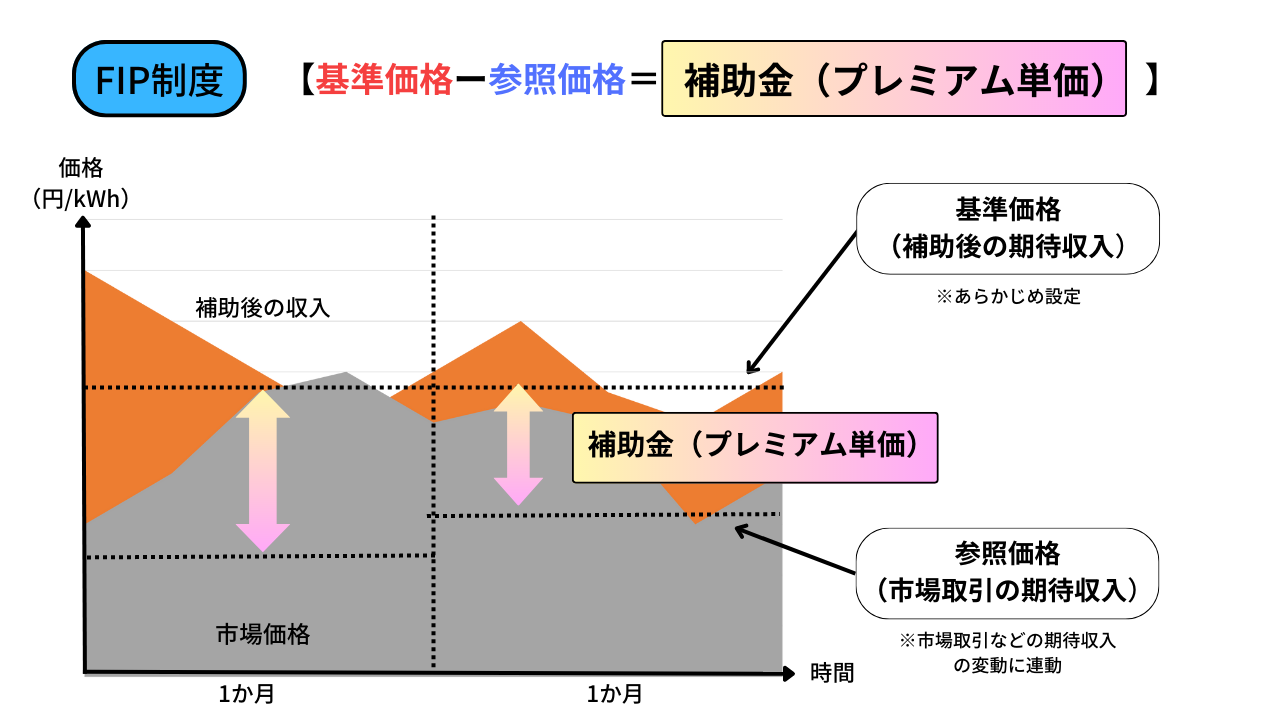

FIP制度では価格設定の基準となる「基準価格」と「参照価格」、「補助金(プレミアム単価)」が定められています。

①基準価格について

基準価格は必要な費用の見込み額をベースに、さまざまな状況に応じてあらかじめ設定されています。

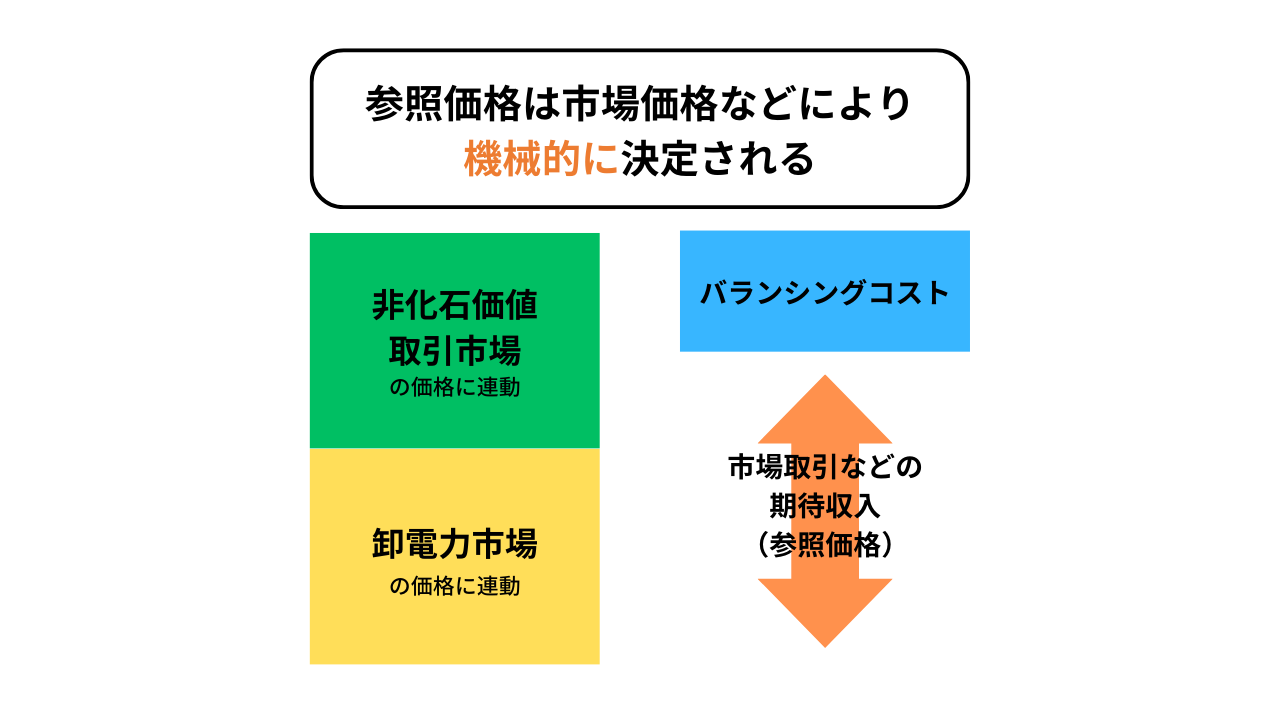

②参照価格について

市場取引などによって変動する期待収入のことをいいます。価格は1カ月単位で見直されます。

電力の取引がおこなわれる市場は、「卸電力市場」と「非化石価値取引市場」があるため、再エネ電力を販売した収入はこの2つの市場からの収益をあわせた金額になります。

③補助金(プレミアム単価)について

再エネ発電事業者は「基準価格」と「参照価格」の差を、「補助金(プレミアム)」としてもらうことになります。

FIP制度では、バランシングといわれる見込み電力量の「計画値」と実際の電力量である「実績値」を一致させることが再エネ発電事業者に求められています。

計画値と実績値に差があることをインバランスといいますが、再エネ発電事業者はそのインバランスの価格差を補填しなければいけません。

補助金(プレミアム単価)はそのインバランスを補填する際の手当としての意味もあります。

FIP制度のメリットとデメリットについて

ここではFIP制度のメリットとデメリットを説明していきます。

①FIP制度のメリットについて

再エネ発電事業者は補助金をもらえることが一番のメリットになります。

市場価格などに連動しているため、電力の需要がある時期に発電量を増やしたり、需要が少ない時期は蓄電器などを利用して需要がある時期に売電すると、より多くの収入を得ることができます。

②FIP制度のデメリットについて

FIP制度は市場価格や電力の需要と供給などにより買い取り価格が変動する制度になります。

そのため、FIT制度に比べて収入が安定しないという点や、需要がない時期の売電価格が低くなってしまうというデメリットがあります。

FIT制度については次の章で解説していきます。

引用元:資源エネルギー庁「再エネを日本の主力エネルギーに」

FIT制度について

ここではFIP制度の前に設けられたFIT制度の内容について説明していきます。

FIT制度の内容について

2012年に「FIT制度」はまだ普及していなかった再エネを普及させるために、FIP制度より前に設けられました。

再エネ発電をおこなう事業者を増やし再エネの拡大を目的に、電力会社に対して再エネで発電された電気を決められた価格で買い取るように義務付けた制度になります。

FIT制度による太陽光発電所へのフェンス設置義務化についてはコチラで解説しています。

再生可能エネルギー発電促進賦課金について

電力会社が再エネで発電した電力を買い取ったコストの一部は、電気料金に上乗せされるかたちで国民が負担しています。

国民が負担している料金を再生可能エネルギー発電促進賦課金といいます。

尚、賦課金(ふかきん)は2021年の見込みでは総額2.7兆円におよんでいます。

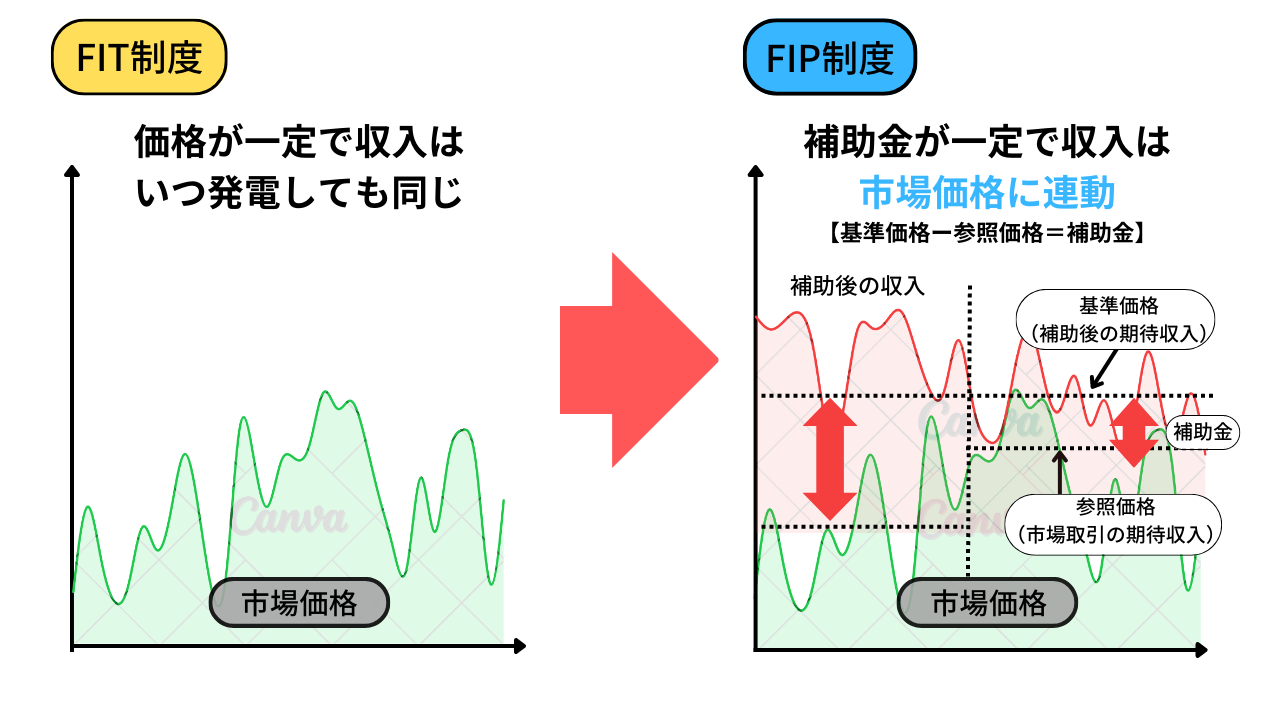

FIT制度は、いつ発電しても同じ金額で買い取ってもらえるため、電気の需要と供給のバランスを意識する必要はありません。

しかし、再エネを主力電源としていくために、需要と供給のバランスや市場の状況を踏まえた発電をして、自立した電源にしていく必要があります。

そこで2020年6月、電力市場の価格と連動した発電をうながす「FIP制度」が導入されました。

FIP制度とFIT制度の違いについて

FIP制度とFIT制度の違いについて解説していきます。

再エネの種類や規模によっては、FIP制度とFIT制度のどちらかを選択することが可能になります。

両方の制度も再エネの買い取りを目的としていますが、FIP制度はFIT制度で明確にされた問題点を改善し、将来的にはFIT制度から独立し再エネ電力を日本の主力電源にしていくために導入されました。

例えば、電力の買い取り価格が市場などに連動することや国民の賦課金の負担などが挙げられます。

FIP制度とFIT制度の認定区分について

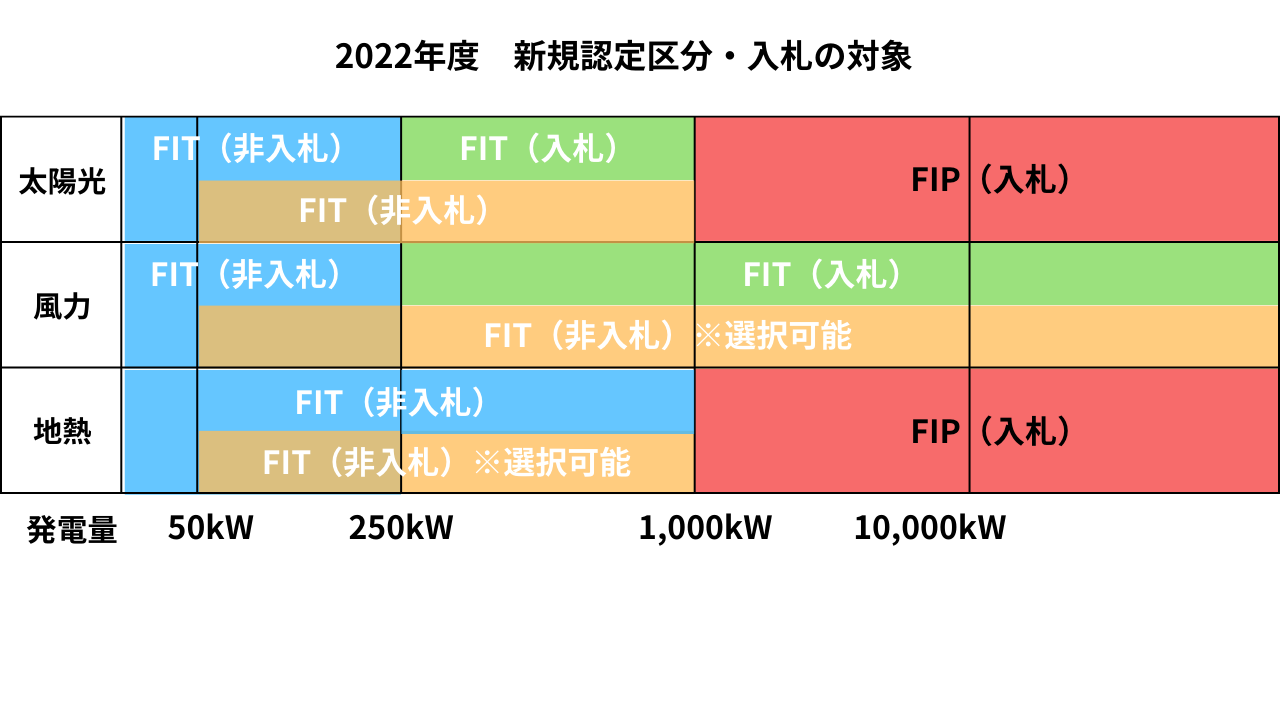

FIP制度とFIT制度の区分は以下図のようにわけられています。

50kW以上であれば事業者が希望した場合、FIP制度に認定されます。

詳細については資源エネルギー庁の「FIT・FIP制度」をご確認ください。

FIP制度とFIT制度の対象となる再生可能エネルギーの紹介

再生可能エネルギーとは、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを排出せず、国内で生産できる低炭素なエネルギーのことをいいます。

FIP・FIT制度の対象となる再生可能エネルギーについて紹介していきます。

①太陽光

太陽光を利用した発電方法になります。

太陽光がシリコン半導体に当たったときに電気が発生する仕組みを利用しています。

失敗しない太陽光発電の運用についてはコチラで詳しく解説しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

②風力

風の力を利用して発電します。

ブレードといわれる風車のような装置が風で回る力を利用して電気をつくっています。

詳しくはコチラの記事でも解説しております。

③水力

水が高いところから低いところに流れる(位置エネルギー)を利用して水車を回して発電をしています。

東京にも水の戸沢小水力発電所という小さな水力発電所が設置されています。

引用元:九州電力「水力発電の特徴と仕組み」

④地熱

地上で降った雨は、地下1km〜3kmにたまります。

そこにたまった蒸気と熱水を取り出すことで発電します。

火山の多い日本では地熱発電が可能な土地は多い一方で、地熱発電には土地調査や設備建設に多大な時間と費用が掛かります。

引用元:中部電力「地熱発電の仕組み」

⑤バイオマス

動植物などから生まれた生物資源の総称をバイオマスといいます。

バイオマス発電では、この資源を直接燃焼したりガス化するなどして発電しています。

そのほかの再生可能エネルギーについては資源エネルギー庁のサイトをご確認ください。

まとめ

今回、FIP制度について説明させていただきました。

今後、FIP制度の普及により、補助金(プレミアム単価)として再エネ発電事業者にはインセンティブが保証されているため、電力の需要と供給のバランスによって発電していくことで電力不足問題にも貢献できると予想されます。

現状の電気代高騰に関する問題は再生可能エネルギーの有効活用が影響しています。

この有効活用には費用や土地や環境といった様々な問題があり、今後の対策が必要になります。

本来、FIT制度やFIP制度は環境問題などに対してSDGsを取り入れる世界情勢の中で、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーの普及が目的でした。

1人でも多くの方が再生可能エネルギーに興味をもち、行動することが重要になります。

尚、久野商事では太陽光発電所で設置が必須になっている、フェンスや雑草対策として費用対効果の高い防草シートも取り扱っております。

ご興味のある方はぜひコチラからお問い合わせください。

ホットスポット現象について徹底…

ホットスポット現象について徹底…