![]() 2022.10.27

2022.10.27

太陽光

太陽光発電の架台について【徹底解説】

更新日:2023/02/22

みなさん、こんにちは。

久野商事株式会社の久野でございます。

最近、電気代の高騰に伴い太陽光発電の導入を検討する企業や家庭が増えています。

太陽光発電は再生可能エネルギーの中でも比較的安価に設置ができるため、人気がありますが、専門的な部材が多く何を選べば良いか分からないという声を良く聞きます。

今回は太陽光パネルを設置するのに必要な架台の種類や設置のポイントについて説明していきます。

目次

太陽光発電の架台について

まずはじめに太陽光発電の架台について説明します。

架台とは太陽光パネルを設置するための土台のことを指します。

太陽光発電は他の再生可能エネルギーと比べて発電効率が低いため、少しでも発電効率を高める必要があります。

土地や環境に最適な架台を利用することで、発電効率を高めることができるため、太陽光発電において、架台選びはとても重要となります。

太陽光発電の架台の種類について

次に架台の種類について説明します。

太陽光発電で利用する架台には大きく分けて4種類あります。

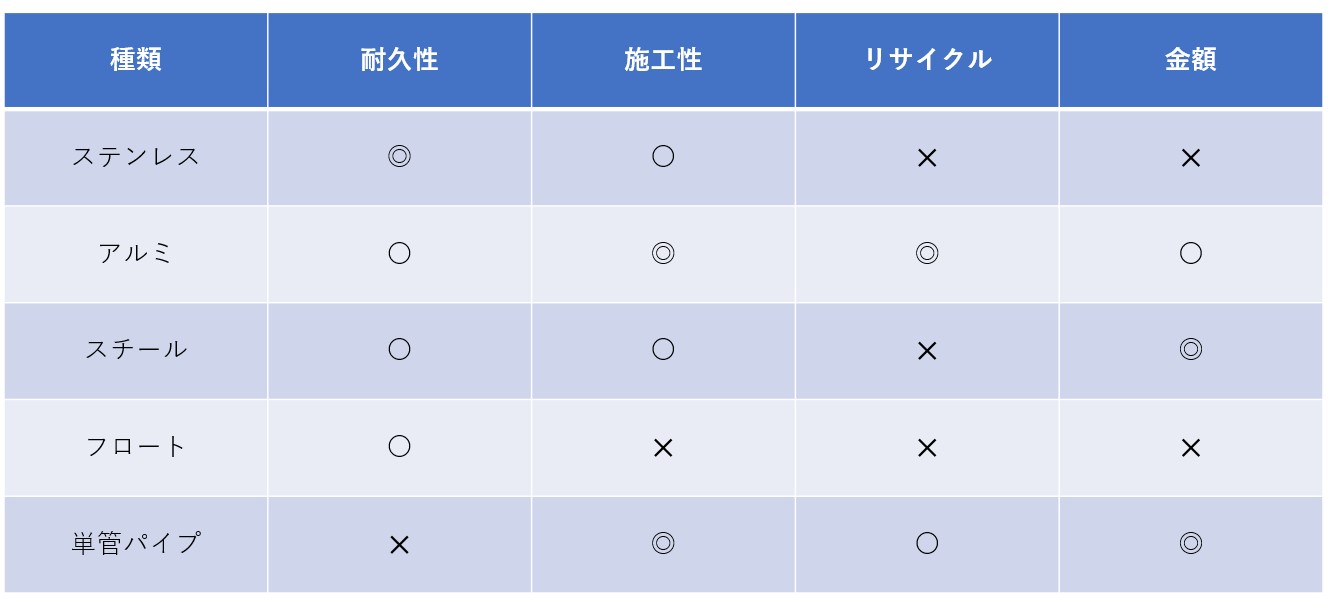

ステンレス架台

耐久性が高く丈夫で錆びに強い架台になります。

一方で強度が高いため、重量があり現場で自由に加工することが難しいという特徴があります。

また、他の材料と比べて高価であり、撤去の際にリサイクルすることができないため、処分費用が必要となります。

錆びに強いため塩害地域などに向いていますが、種類によっては錆びるため、塩害地域の場合は塩害対策仕様の製品を選ぶことをおすすめします。

アルミ架台

アルミ架台はアルミニウムで作られているため、とても軽量となります。

また、架台に表面処理加工を行うため、錆びにも強い架台になります。

アルミ架台は他の架台と比べて安価で、撤去する際にリサイクルできるため、撤去費用を抑えたい方におすすめとなります。

一方で強度が劣るため、台風や積雪が多い地域で利用する場合は、架台の成型や設置に工夫が必要となります。

スチール架台

スチールは本来錆びやすい素材ですが、スチール架台では亜鉛メッキやZAMやMACなどでメッキ処理をおこなうことで、錆びにくいように設計されています。

また、ステンレスと同様に重量があるため、アルミ架台よりも強度は高くなります。

スチールは安価な素材ですが加工が難しいため、加工が多い場合は価格が高くなります。

また、加工した際に加工部分はメッキ処理をほとんど行わないため、加工箇所が錆びやすくなります。

尚、スチール架台はステンレス架台と同様にリサイクルすることができないため、撤去時に処分費用が必要となります。

フロート架台

フロート架台は水上太陽光発電で利用する架台になり、水面に設置するため、プラスチックなど浮きやすい素材が利用されています。

水上太陽光発電についてはコチラで詳しく説明しておりますので、ぜひご覧ください。

また、フロート架台には主に「1フロート・1パネル」タイプと「1フロート・1アレイ」タイプの2種類があります。

1フロート・1パネル

浮力を担う部材1つごとに1枚の太陽光パネルを固定します。

また、フロート部分が小さく、台風の多い日本だと安定性に欠けます。

1フロート・1アレイ

アレイ毎に1フロートを利用し、1フロート辺りの面積が広く、台風の多い日本でも安定します。

単管パイプ

工事などで利用される単管パイプを架台として利用することもあります。

単価パイプは安価で、ホームセンターなどでも購入できるため、費用を抑えたい方や自作される方に人気があります。

また、単管パイプの特徴は万が一破損した場合、破損した部分だけを交換できる点にあります。

しかし、強度が不明で、JPEAのガイドラインの基準に満たない可能性があるため、注意が必要となります。

下記に各架台の特徴をまとめましたので、ご覧ください。

基礎について

次に架台設置に利用する基礎について説明します。

コンクリート基礎

コンクリート基礎はコンクリートを利用した基礎となり、主に3種類あります。

①置き基礎

置き基礎は地面に穴を掘り、その中にコンクリートを埋め込んで架台を固定する方法になります。

安定性が高く、引張強度も高くなりますが、地面に穴を掘る分費用が高くなります。

また、費用を抑えるために、地面の上にコンクリートブロックを置くだけの場合もあります。

尚、地面に置く場合は、コンクリートの重量で架台やパネルを支えるため、重量とサイズの計算をおこなう必要があります。

また、陸屋根の場合は荷重制限があるため、コンクリート基礎を設置出来ない場合もあります。

②布基礎

地面を掘ってコンクリートを流し込む事で土台を作ります。

その上に架台を固定するための型枠と鉄筋を設置して、さらにコンクリートを流し込みます。

見た目は凸字形状でコンクリートの量を抑えながら強度と重量を確保できるため、コンクリート基礎の中でも多く採用されています。

③ベタ基礎

ベタ基礎は布基礎と異なり、架台全体を1つのコンクリートで支え、架台部分は布基礎と同様に凸形状で固定をします。

全面がコンクリートのため重量があり、布基礎に比べて安定性は高いですが、使用するコンクリートの量が多くなるので費用が高くなります。

杭基礎

杭を利用して架台を固定する基礎となります。

①単管

単管形状の杭を打ち込むことで架台を固定します。

基礎としてだけではなく、単管パイプそのものを埋め込んで架台とすることもあります。

②スクリュー杭

ネジ付きの杭でグランドスクリュー杭とも呼ばれます。

杭打機で打ち込むだけのため、施工は容易ですが、スクリュー杭の強度は地盤の硬さによって変わるため、地盤が柔らかい土地には向きません。

大羽スクリュー杭

大羽スクリュー杭はスクリュー部分が一般的なスクリュー杭よりも大きいため、スクリュー杭よりも引張強度が高く、抜けにくい杭となります。

主にスクリュー杭では対応できない農地などの柔らかい地盤で利用されます。

架台設置のポイントについて

最後に架台設置のポイントについて説明します。

設置角度

架台の角度は太陽光パネルの発電に影響を与える重要なポイントになります。

一般的な架台の角度は30度になりますが、地域や環境によって大きく変わります。

たとえば、積雪地域の場合は雪の重みで架台がつぶれてしまう可能性があるため、雪が積もらないように角度を40度以上にすることもあります。

反対に、台風が多い地域や風が強い地域では風の影響を少なくするために20度以下にすることがあります。

架台の角度を決める際は、日当たりだけでなく地域や環境に合った角度にするようにしましょう。

高さ

架台は高さを低くすることで費用を抑えることができます。

一方で、メンテナンスがしにくくなったり、雑草や雪の影響を受けやすくもなります。

尚、パワコンのメーカーによって架台の高さに応じて保障外もあるため、注意が必要になります。

架台の高さを高くするとコストも上がり、風の影響を受けやすくなります。

そのため、環境に応じて架台の高さを変えていく必要があります。

一般的に太陽光パネルのもっとも低い部分から地面まで60cm〜100cmある状態、積雪地域の場合は100cm〜180cmとすることが推奨されています。

ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)をおこなう場合は農作業に必要な機器等を効率的に利用できる空間を確保する必要があるため、2.5m〜3m程の高さにすることをおすすめします。

ソーラーシェアリングについてはコチラで詳しく説明しておりますので、ぜひご覧ください。

防錆性

太陽光発電所は大体20年運用をします。

架台は容易に取り替えることができない部材のため、防錆性は重要になります。

ステンレス架台は錆びに強いですが、アルミ架台やスチール架台を利用する際は防錆加工がされている製品を選ぶことをおすすめします。

塩害地域で利用する場合は、塩害加工がされているかも併せて確認することをおすすめします。

まとめ

今回は太陽光発電における架台の種類と設置のポイントについて説明しました。

架台は太陽光発電における発電効率に影響するため、環境に合わせた最適な架台を設置する必要があります。

私の個人的見解として、架台を選ぶ際は一度専門家に相談することをおすすめします。

久野商事ではフェンスや防草シートだけでなく、太陽光発電の架台の販売から施工までおこなっております。

架台についてお困りごとなどございましたら、お気軽にお問合せください。

太陽光パネルの洗浄方法について

太陽光パネルの洗浄方法について