![]() 2022.05.18

2022.05.18

お役立ちコラム 防草シート

防草シート設置時の固定ピンについて徹底解説【初心者向け】

更新日:2023/10/30

みなさん、こんにちは。

久野商事株式会社の久野でございます。

春に向けて、雑草対策として防草シートを検討される方が増えてきます。

防草シートの選定は防草シートの種類のみならず、防草シートを固定するための固定ピン(シートピン)も重要な部材となります。

実際、弊社でもピンの選び方や必要な本数、施工時にピンがうまく刺さらないための対処方法などのご相談を多数いただいております。

万が一、誤ったピン選びや打ち方をしてしまった場合、シートが捲れたり、破れてしまうことがあります。

そこで今回は、固定ピンについてお悩みがある方に向けて、固定ピンの選び方について、詳しくご説明いたします。

目次

防草シート固定ピンの役割について

まず、はじめに固定ピンの役割について説明します。

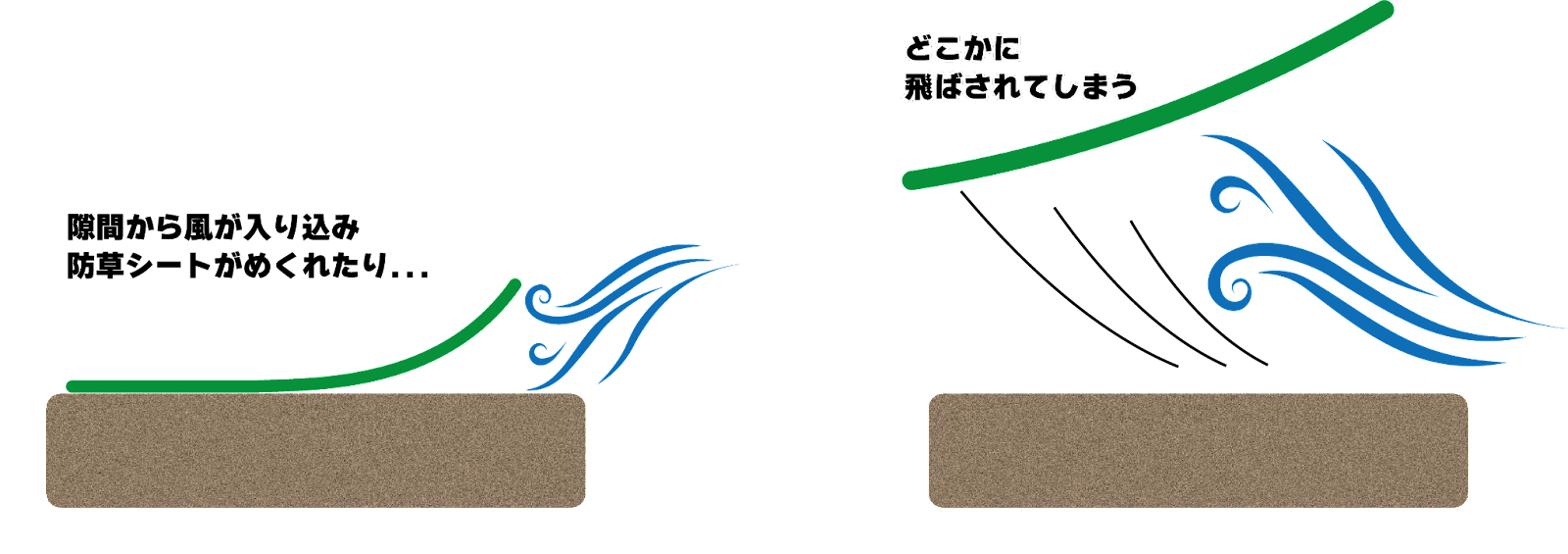

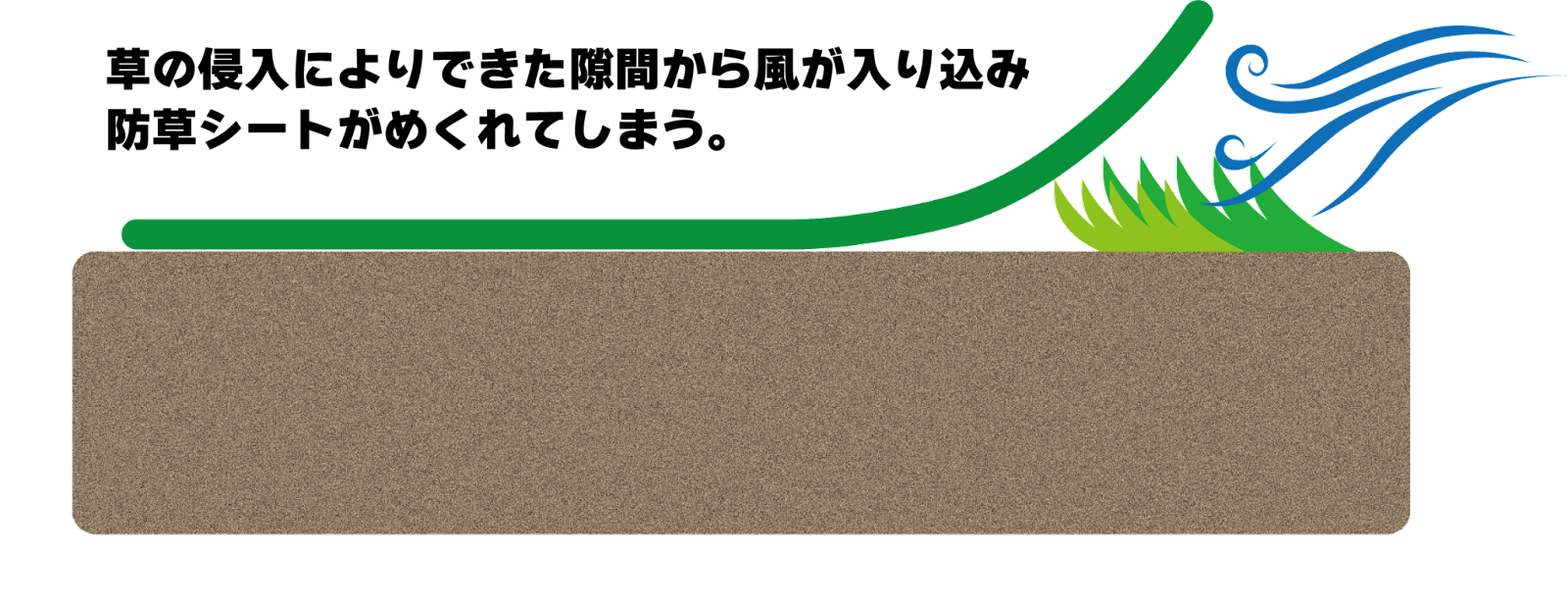

防草シートを敷いた際、そのままだと地面とシートの間に隙間が生じ、そこから風が入り込みます。

すると、捲れてしまったり、台風などの強風で飛ばされてしまうことがあります。

防草シートが何度も捲れると防草効果が発揮できないため、防草シートを固定ピンで固定する事は非常に重要となります。

また、防草シートは特性上、敷いてある部分には雑草は生えませんが、シートが敷かれていない場所には雑草が生えてきます。

そのため、防草シートの端から雑草が侵入してくることがあります。

侵入してきた雑草に防草シートが持ち上げられることで、防草シートと地面の隙間が大きくなり、風が入り込むことで防草シートが捲れてしまうことがあります。

防草シート固定ピンの種類について

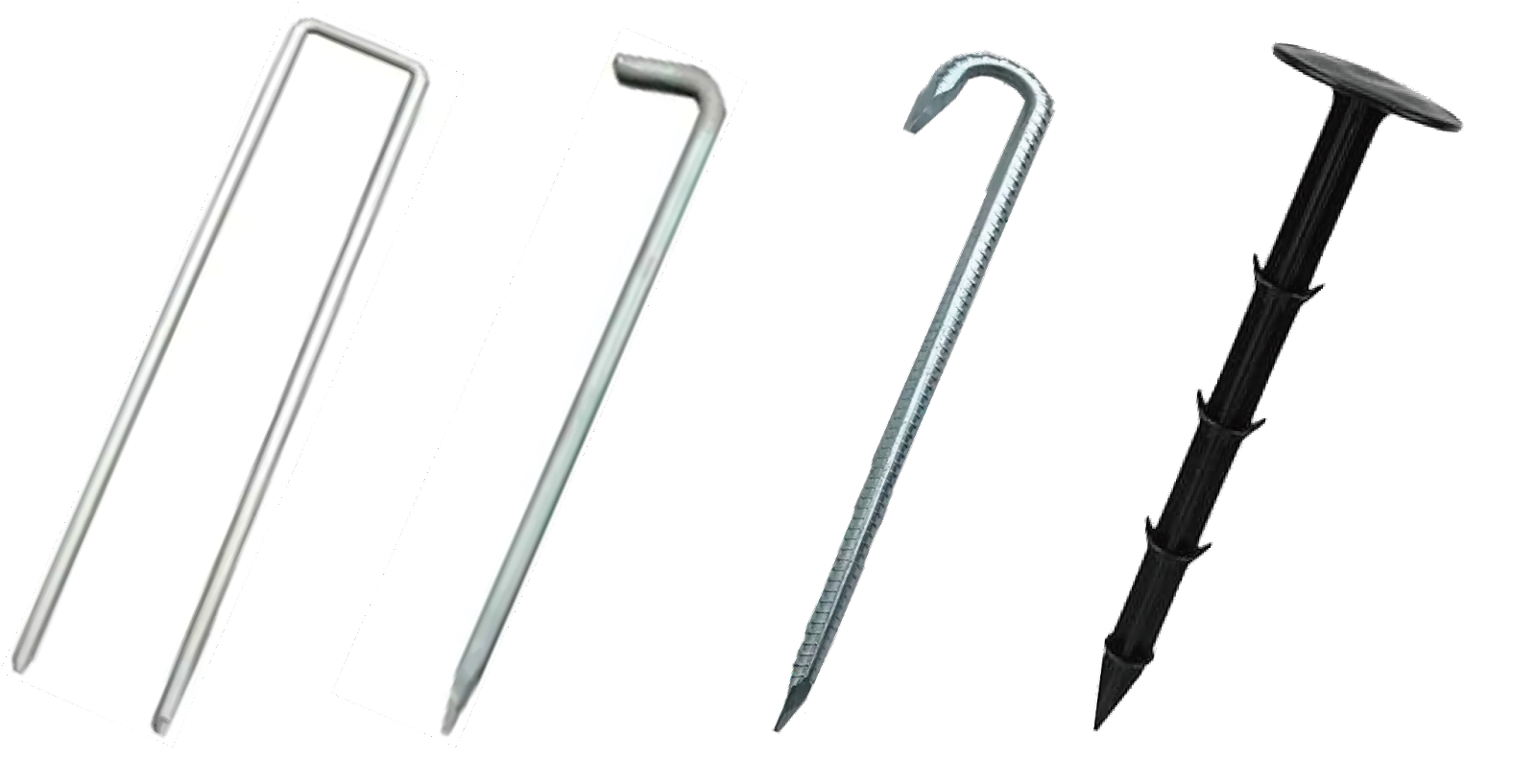

ここでは固定ピンの種類について説明します。

防草シートの固定ピンには様々な種類があり、それぞれ得意とする地盤が異なります。

U型固定ピン

防草シートの固定ピンの中でもっともとよく利用されているタイプです

U型固定ピンはコの字タイプの物と、U字タイプの二種類があります。

他のピンと比べて抜けづらいため、柔らかい地盤などにおすすめです。

また、U型固定ピンには樹脂板(ワッシャー)が付属しているものもあります。

樹脂板で防草シートを固定するため、ピン単体よりも抜けづらくなりますが、その分価格が高くなってしまいます。

尚、U型固定ピンは左右が同じ長さのため、差し込みの途中で大きな石などがある場合は、避けて差し込む必要があります。

L型固定ピン

L型固定ピンは線径が太いため、硬い地盤におすすめです。

U型固定ピンとは違い、地面に差し込む杭部分が1箇所しかなく、抜けやすいため注意が必要となります。

L型固定ピンを利用する場合は、必ず固定ピンテープを貼りましょう。

J型固定ピン

J型固定ピンは線径が太いため、硬い地盤におすすめです。

また、片方の杭部分が短くなっているため、大きな石などで刺さらなかった場合、位置をずらして刺し込むことができます。

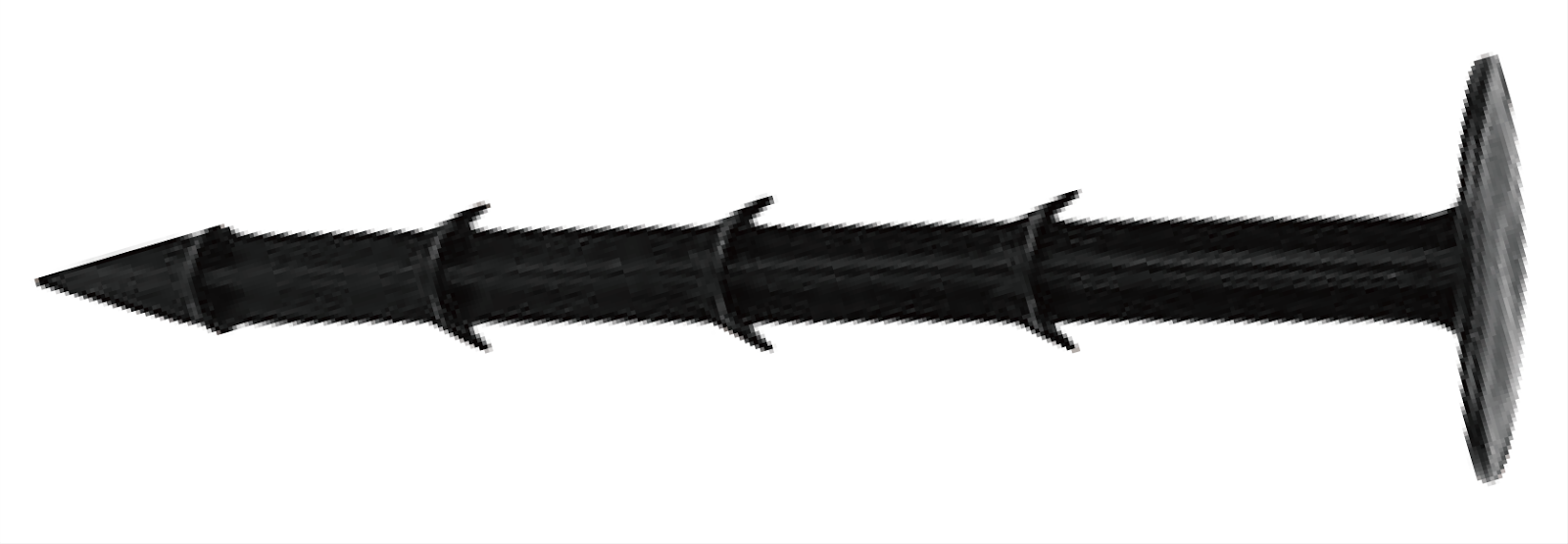

プラスチックピン

プラスチックを利用した防草シート固定ピンとなります。

主にストレートタイプと返しのあるタイプの2種類があります。

返しが有る製品は、抜けにくいというメリットがある反面、打ち直しをする際に引き抜くことが困難となります。

一方、返しが無い製品は簡単に抜けてしまうため、隙間から雑草が侵入した場合、防草シートがピンごと持ち上げられてしまいます。

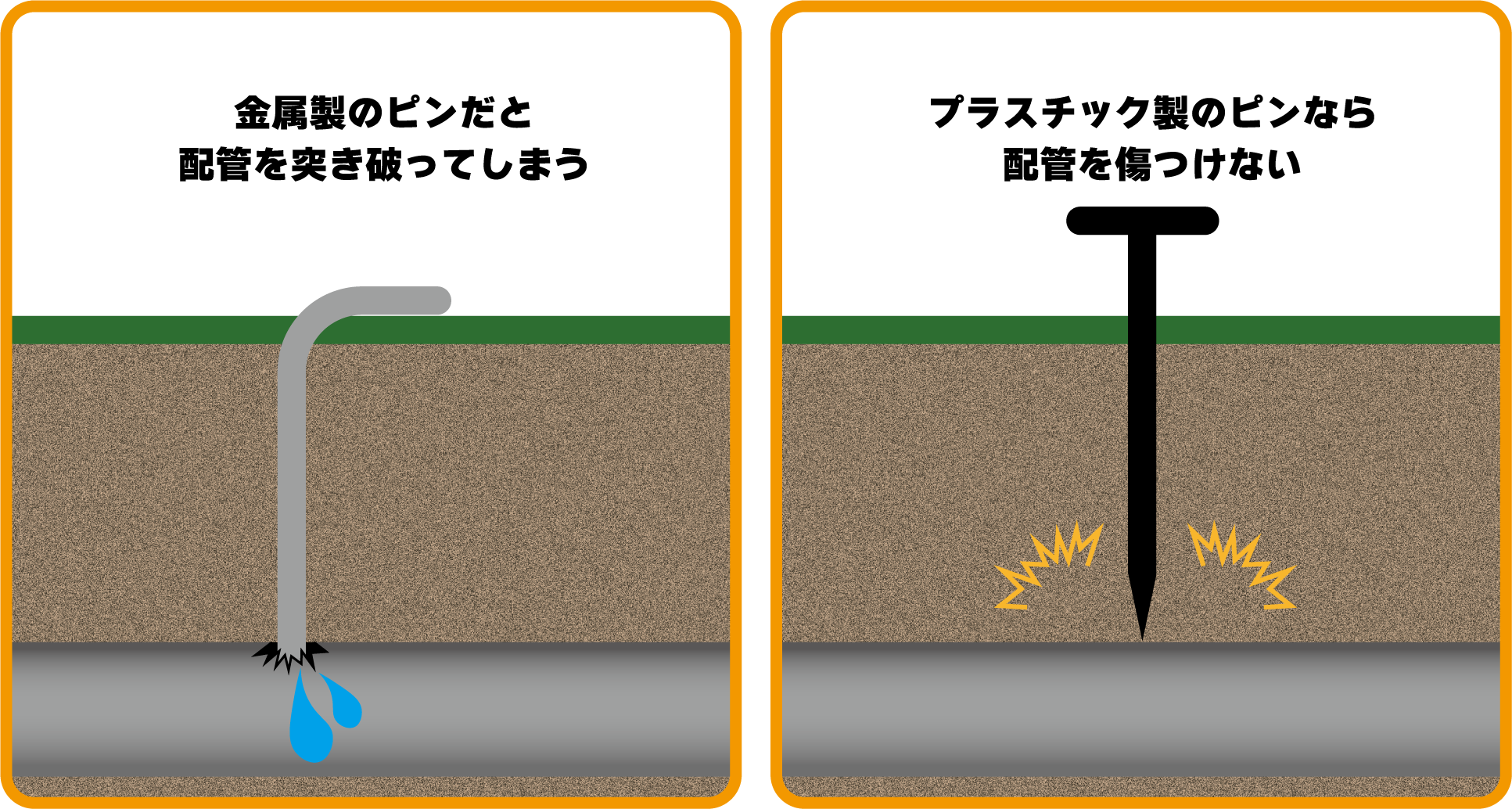

農地などの柔らかい地盤や配管などが多く通っている地盤の場合に利用されます。

ホームセンターなどで手軽に手に入れる事も出来ますが、強度が低く、施工時に折れてしまったり、紫外線により劣化してしまうことがあります。

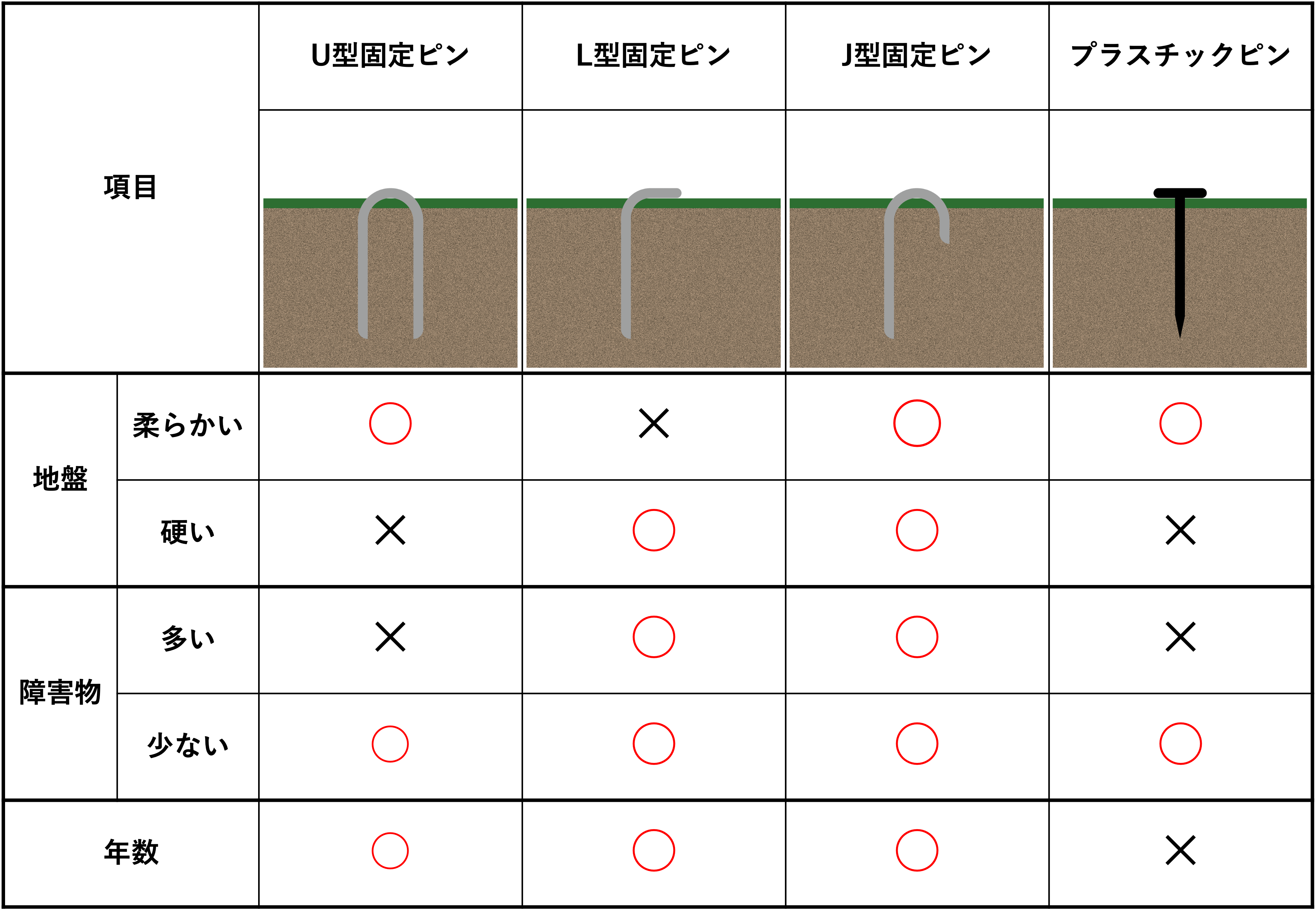

各固定ピンのメリット・デメリットを表にまとめましたのでご覧ください。

固定ピンの材質による違い

ここでは固定ピンの材質による違いについて説明します。

プラスチック製の固定ピン

ポリプロピレン、ABS樹脂、PET樹脂、ポリカーボネイトなどの材質が使用されています。

この中で、ポリカーボネイトは耐候性が高く、カーポートの屋根などに使用されることもあり、耐用年数は異例の約10年と長いです。

硬い地盤だと打ち込んだ際に折れてしまうことがあるため、主に柔らかい土壌(畑など)で利用されています。

安価ですが、紫外線により劣化しやすく、半年以上の使用には向いていないため、農作期間など期間限定で利用されることが多いです。

鉄製の固定ピン

安価で、使用するメリットが多いので、防草シートの固定ピンの中で最も利用されています。

強度が高く、硬い地盤に打ち込んでも曲がることはありますが、まず折れることはありません。

耐用年数も約5〜10年と長く、また、打ち込んだ後錆びることで抜けにくくなります。

反面、防草シートに錆が付着するという点がデメリットと言えます。

ステンレス製の固定ピン

鉄よりも強度が高く、耐候性が高いですが、鉄と違い錆びないため抜けやすくなります。

また、価格が高く設置費用がかさみます。

防草シート固定ピンの選び方について

次に、防草シート固定ピンの選び方について説明していきます。

地盤の固さ

まず初めに地盤の硬さを確認します。

柔らかい地盤の場合は、「U字型固定ピン・J型固定ピン・プラスチックピン」、

硬い地盤の場合は「L型固定ピン・J型固定ピン」がおすすめです。

固定ピンを選ぶ際は、なるべく長いものを選びましょう。

刺さる部分が長ければ長いほど抜けにくくなります。

障害物の多さ

石や配管などの障害物の有無を確認する必要があります。

石などの障害物が多い地盤では「J型固定ピンやL型固定ピン」、

配管が通っている地盤では「プラスチックピン」がおすすめになります。

障害物が多い場所では長さが短いピンを選びましょう。

地中は深くなればなるほど石があるため、途中で障害物に当たる可能性が高くなります。

15cm程度の短いピンを使用し、その代わりに打ち込む本数を増やして強度を補うと良いでしょう。

使用年数

固定ピンは徐々に劣化していき、ピンの耐用年数を決めるのは、主に材質と太さになります。

プラスチック製ピンは紫外線によってひび割れを起こすなど、短期間で劣化してしまうため、工事現場や、農作物の栽培などでの一時的な使用に利用されます。

一方鉄製ピンは地中に埋めると錆びていきますが、錆びることにより抜けにくくなります。

一般的にピンの直径は3mm程度のものが多く、5年程度の耐用年数となります。

一方で4mm以上のものは10年以上の耐用年数をもつ場合があり、ピンは太いほど耐用年数が長くなります。

各固定ピンの特色について、下記表にまとめましたのでご覧ください。

防草シートの固定に必要な固定ピンの本数について

次に、必要な固定ピンの本数について説明します。

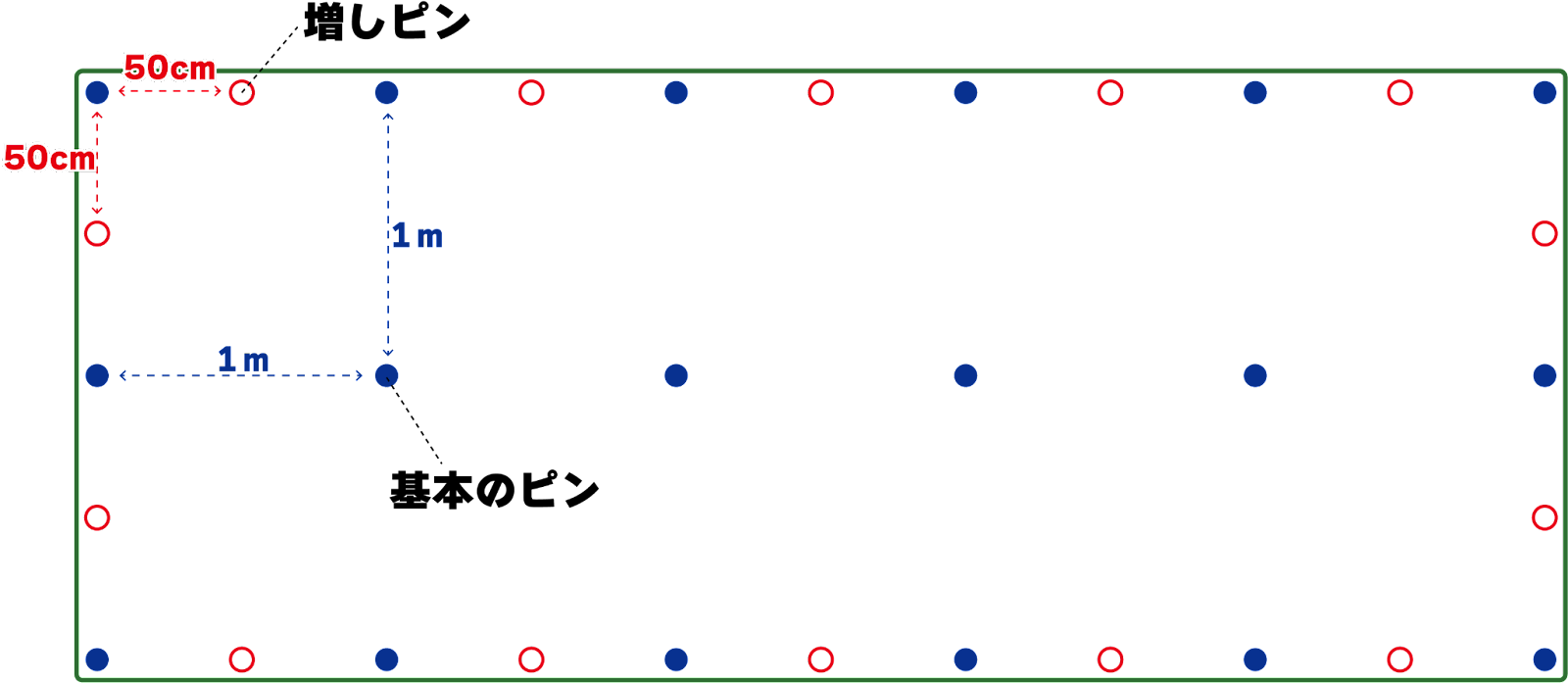

更地の場合、1㎡ごとに四隅にピンを打つのが一般的です。

久野商事ではさらに、外周のみ50cm間隔で増しピンを打つことを推奨しています。

尚、より防草効果を上げたい場合は25cmに1本が良いですが、必要な本数や施工費用が高くなりますので、注意が必要となります。

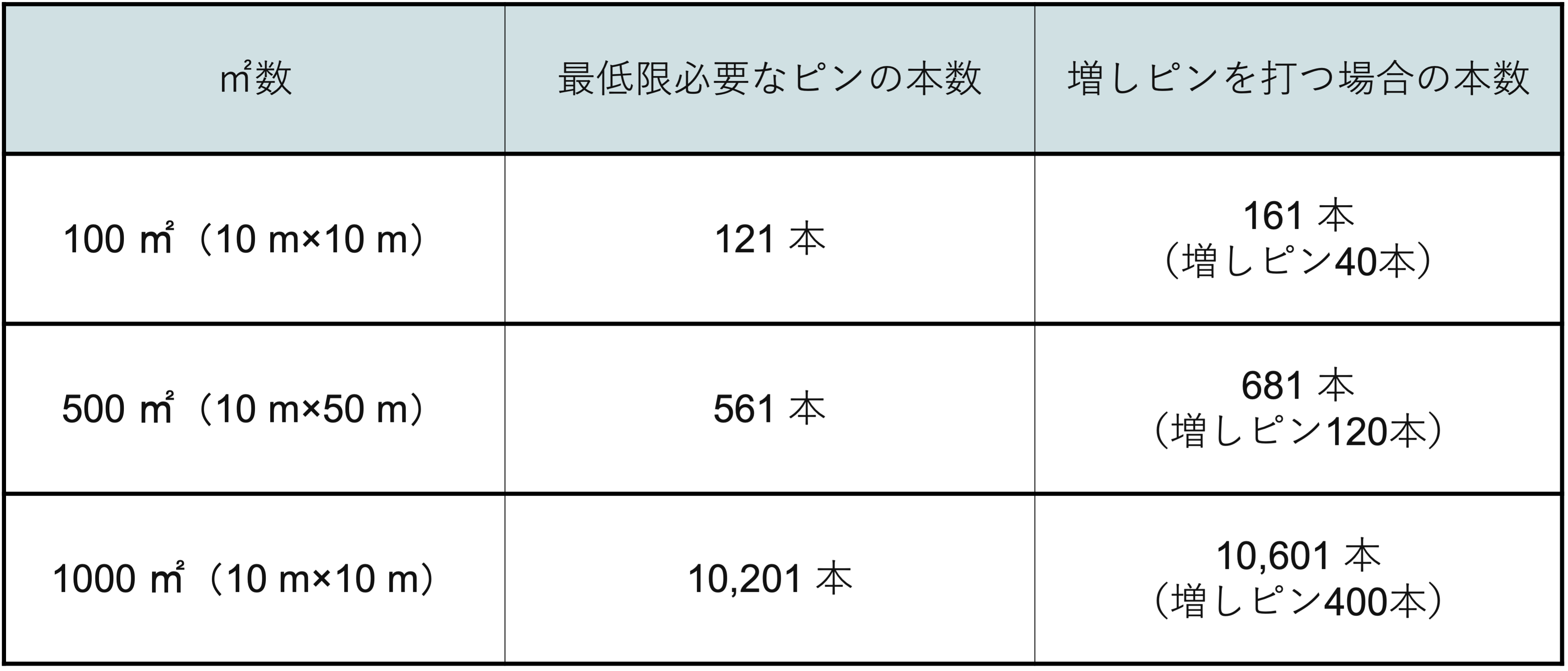

㎡毎(更地)に必要な本数を表にまとめましたので、ご覧ください。

上記本数はあくまで平坦な土地の場合の目安であり、法面や木、構造物などの障害物がある場合は追加で固定ピンが必要となります。

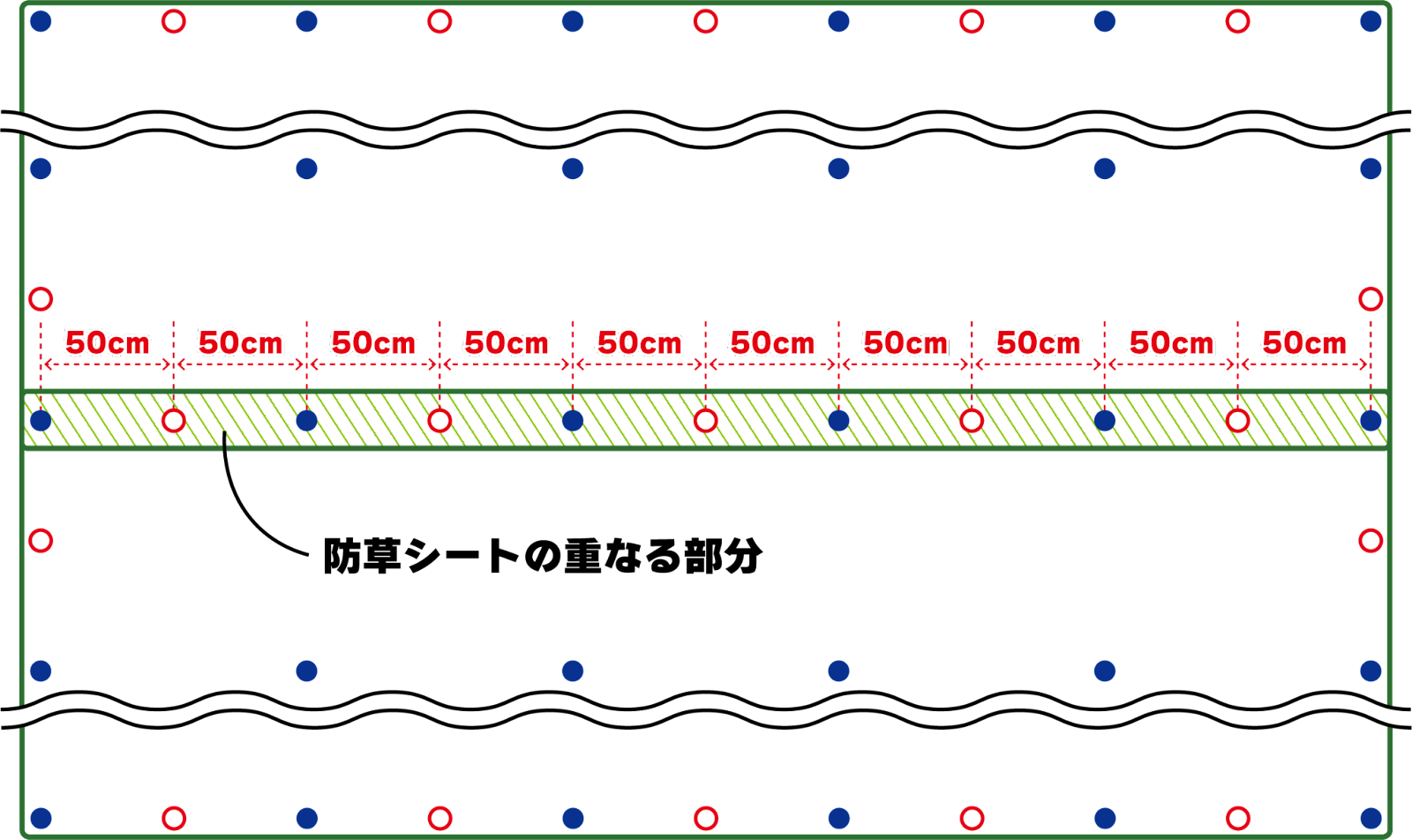

さらに、防草シートの重ね部分に増しピンを打つ場合にも、ピンの本数が増えます。

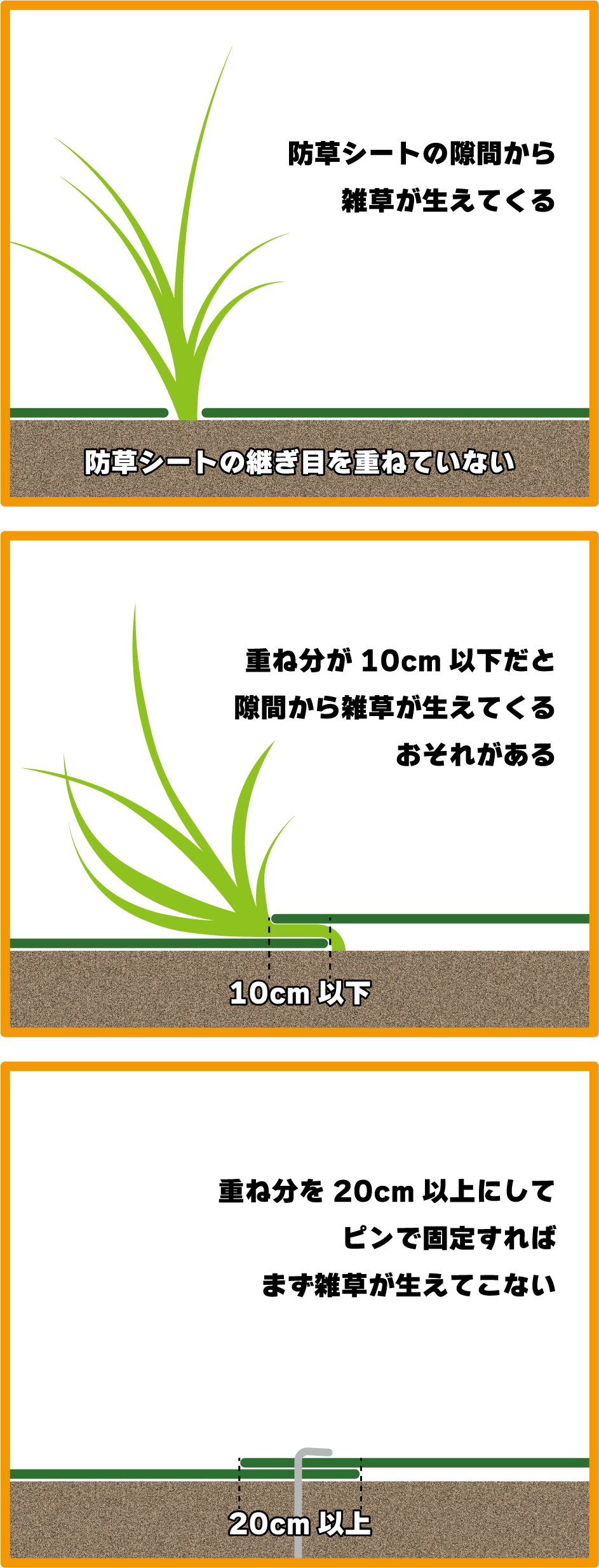

防草シートの継ぎ目を20cmほど重ね、細かくピンを打つことで隙間から雑草が生えてくるのを防ぐことができます。

詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

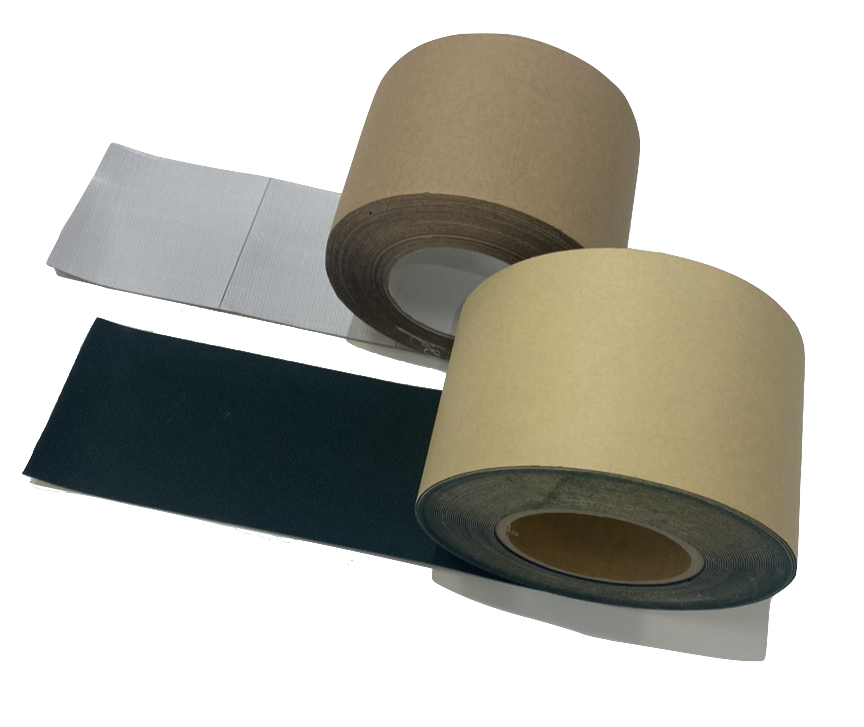

また、重ね部分には増しピンを打つ以外に、テープや接着剤で隙間を塞ぐ方法があります。

テープについては後述します。

防草シート固定ピンが刺さらない場合の対処方法について

次に固定ピンが刺さらない場合の対処法について説明します。

打ち込む角度を変える

固定ピンは地面に向かって垂直に打ち込んでいきますが、石などの障害物があるとうまく刺さりません。

その場合、固定ピンを打ち込む角度を変えることで刺さることがあります。

角度を変えるために固定ピンを抜いた場合は、必ず空いた穴から再び打ち込むようにしましょう。

打ち込む位置をずらす

角度を変えても固定ピンが刺さらなかった場合は、固定ピンを引き抜き抜き、防草シートテープで穴を塞ぎます。

その後、打ち込む位置を10cmほど左右にズラした所に固定ピンを再度打ち込みます。

次にずらした位置で打ち込み、再び刺さらなかった場合は、角度を変えて打ち込みます。

それでも刺さらない場合は、再び打ち込み位置をずらして、固定ピンが刺さるまで繰り返します。

何度試しても刺さらない場合は、障害物を取り除くことをおすすめします。

ピンの種類をかえる

ピンを刺す角度を変え、ピンの打設位置をズラしてもピンが刺さらない場合は、固定ピンの種類を固い地盤に対応したものに変える必要があります。

同じ種類でも軸が太いピンや短いピン、鉄製のL字型ピンや釘型ピンに変更しましょう。

事前に穴を空ける

地盤が固く、ピンが刺さらない場合は、ドリル等で下穴を開けておく方法も有効となります。

ピンの長さより短めの下穴を空けておき、ピンを刺し込んで叩き込むことでうまく刺さることがあります。

防草シートテープについて

防草シートテープには主に2つの役割があり、役割について説明していきます。

防草シートを固定するために固定ピンを差すと穴が空いてしまいます。

そのままにしておくと、空いた穴から日光が入り、雑草が生えてくることがありますが、

ピンの上にテープを貼る事で、これを防ぐことができます。

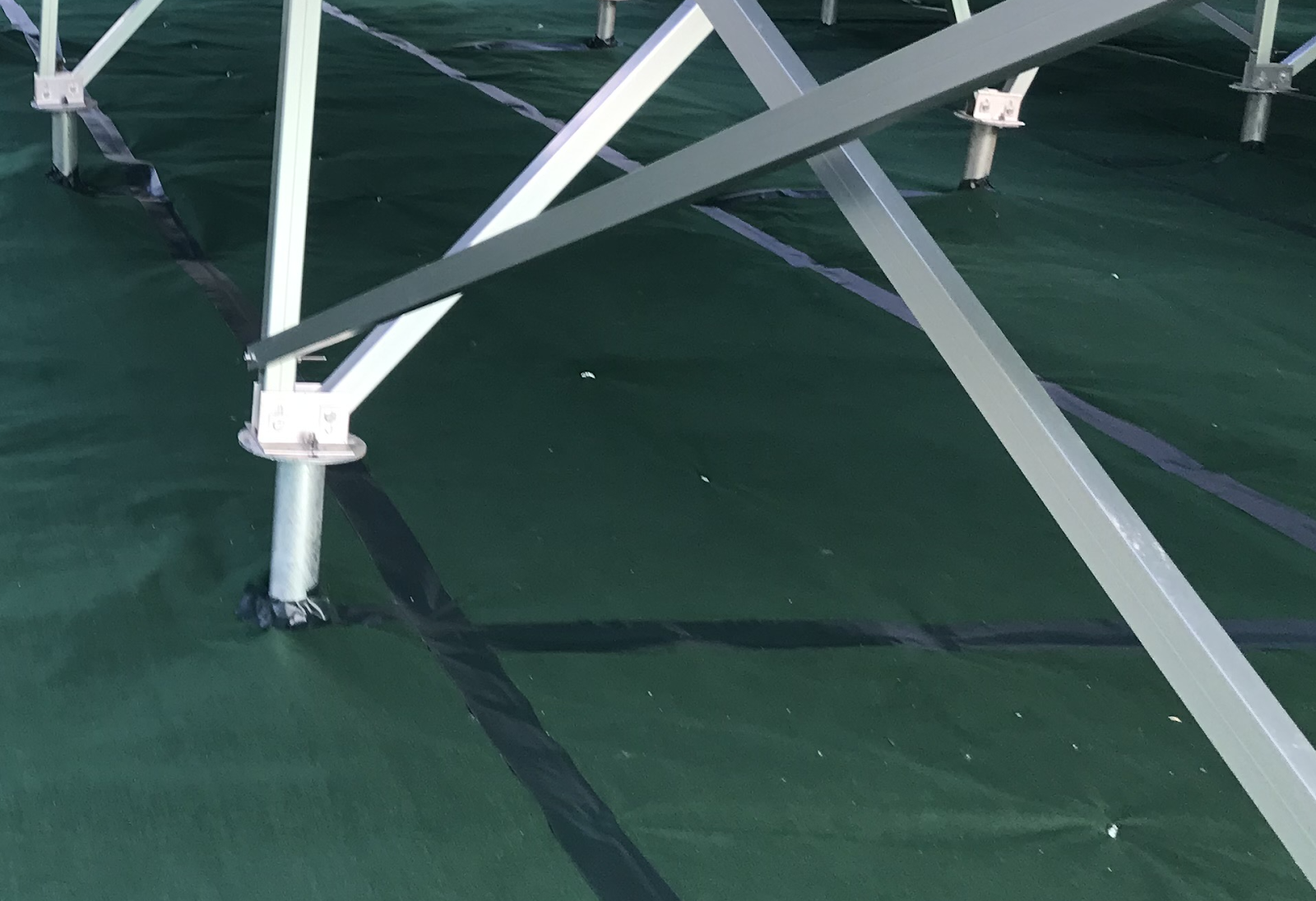

また、ピンの上だけでなく、防草シートと防草シートの重ね部分にもテープを貼ることで、固定ピンの穴と同様に隙間から雑草が生えたり、風で捲れた際に防草シートが破れてしまったりという事故を未然に防ぐ事が可能となります。

また、経年劣化等で損傷した箇所の補修として使用することもできます。

防草シートピンは地盤との相性が重要

今回は防草シート固定ピンの選び方について説明させて頂きました。

防草シートのピンには様々な形や素材があり、それぞれに特徴があります。

施工する場所や地盤の硬さによって、適した種類のピンを選択しましょう。

また、専門業者に依頼することで、施工時の失敗を防ぐことができるため、不安な場合は、専門業者に依頼する事をおすすめします。

久野商事では地盤に応じて選択できるように様々な固定ピンを取り扱っており、状況に合わせた最適なピンを提供することができます。

また、材料のみならず施工まで一貫してお請けすることができます。

是非、防草シートをご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。

太陽光発電の遠隔監視システムと…

太陽光発電の遠隔監視システムと…