![]() 2022.04.21

2022.04.21

お役立ちコラム 防草シート

失敗しない防草シートの施工方法

更新日:2023/02/06

みなさん、こんにちは。

久野商事株式会社の久野でございます。

冬が終わり、春になると雑草が生える前に対策をしなければいけません。

主な雑草対策には草刈り・除草剤の散布などがあります。

しかし、数年すると雑草がまた生えてしまいます。

防草シートの場合は植物の光合成を阻害することで、雑草の成長を防ぎます。

さらに一度敷くことで長期間、雑草処理の手間をなくすことができます。

そこで今回は防草シートを検討される方向けに、防草シートの張り方について説明していきます。

目次

防草シートの施工に必要な道具について

防草シートを張る手順を説明する前に、事前に必要な道具について説明していきます。

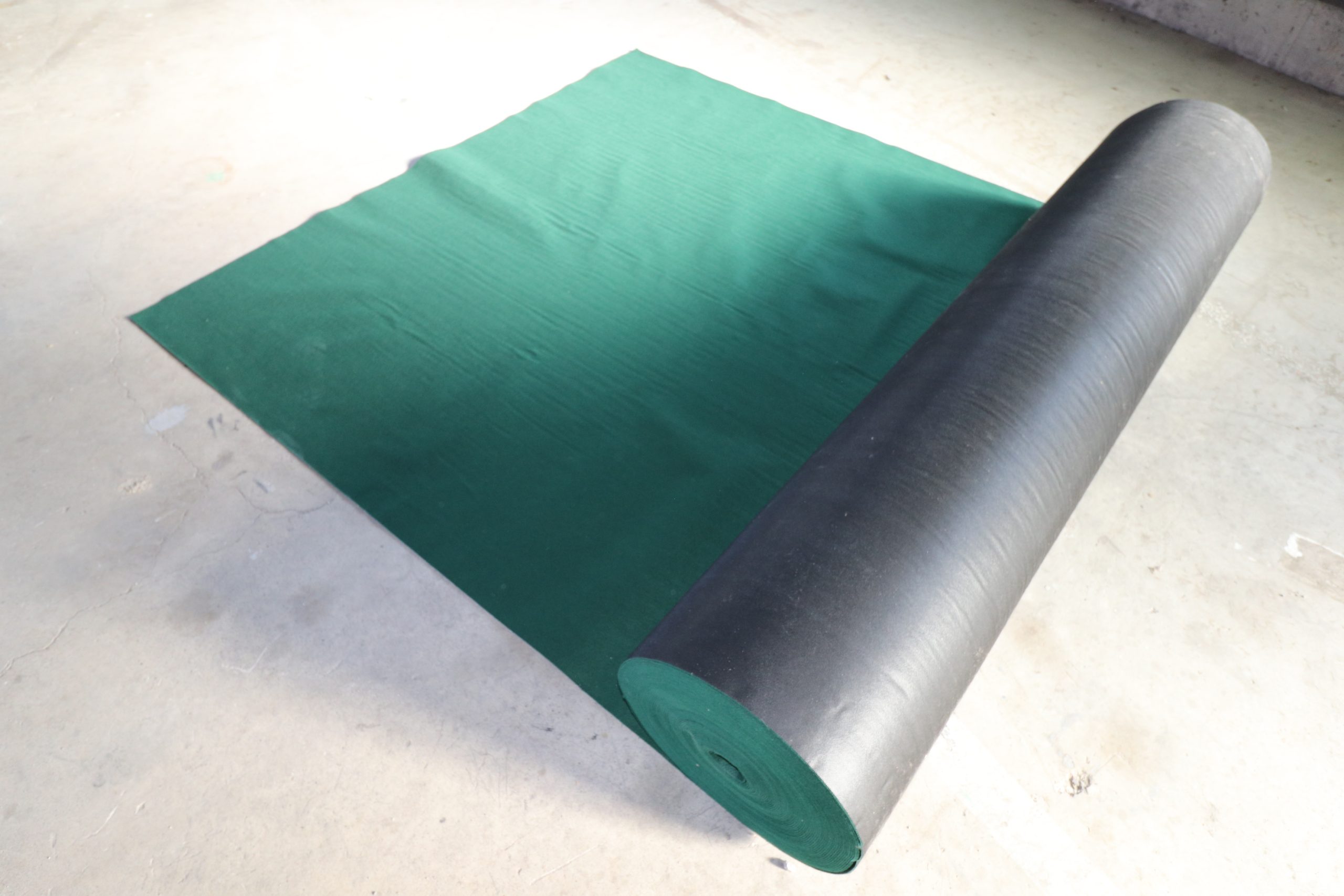

①防草シート

防草シートは製品によって素材や性能、設置に必要なピンが異なります。

設置場所の環境に合わせた適切な防草シートを選ぶ必要があります。

久野商事で取り扱っている防草シートの特徴については以下になります。

防草シートの詳細につきましてはコチラの記事をご参考ください。

| 商品名 | JPSS(久野オリジナル) | 強力防草シートPRO |

| 材質 | PET+PP | ポリプロピレン |

| 密度 | 500/㎡ | 230g |

| 寸法 | 2m×50m/巻 | 1m×100m/巻、2m×50m/巻 |

| 耐用年数 | 10~15年 | 10年 |

※左:JPSS 右:強力防草シート PRO

②手袋

手の怪我防止のため、手袋を着用しましょう。

③防草用粘着テープ

固定ピンを隠し、防草シートを重ね敷きする際に必要になります。

防草シートを敷く際に、隙間から生える雑草を防ぐ効果があります。

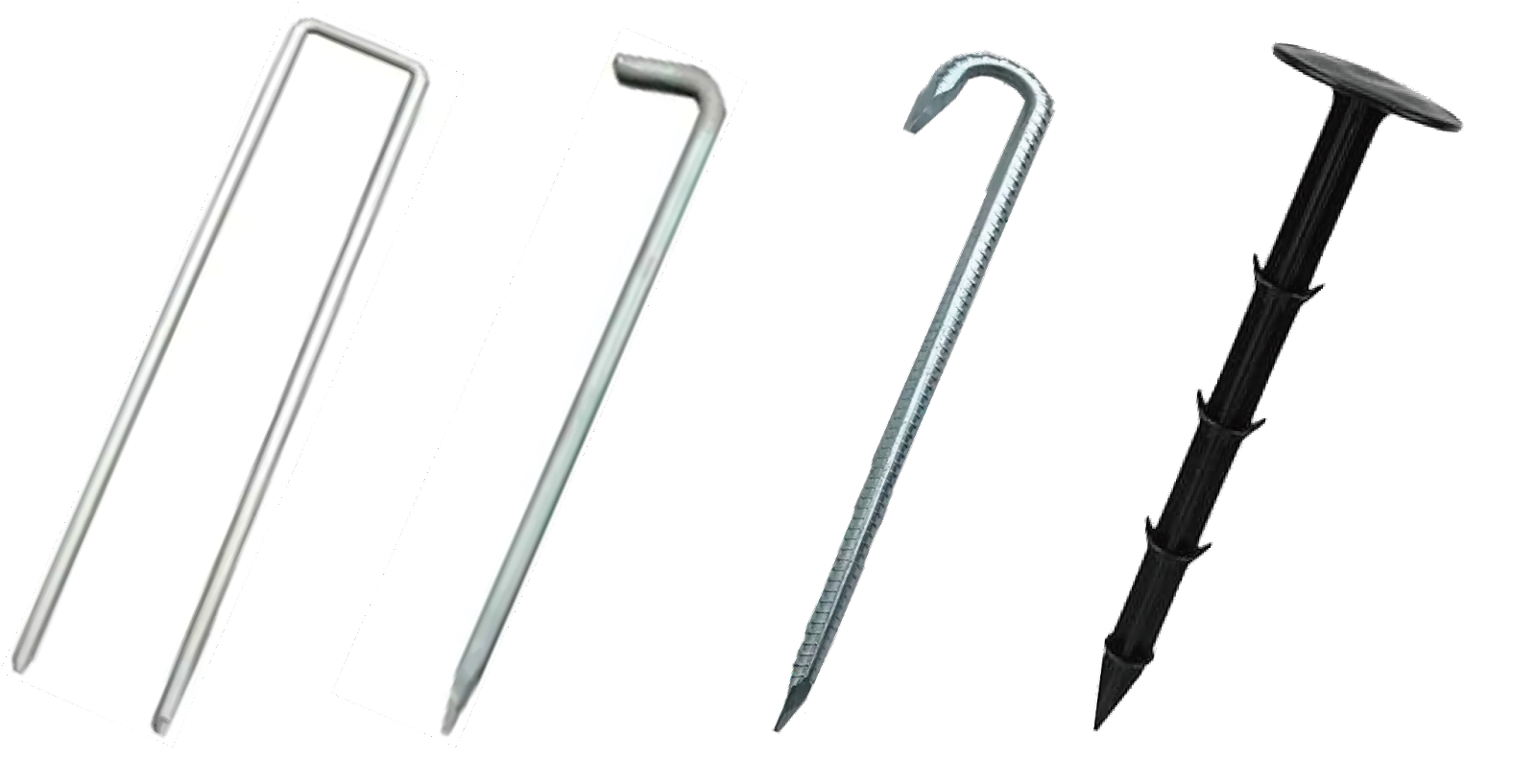

④固定ピン

防草シートを地面に固定するために必要になります。

尚、固定ピンの詳細についてはコチラの記事をご覧ください。

⑤接着剤

防草シートを重ね敷きする際に防草シート同士を繋ぐ時に使います。

⑥石頭ハンマー

セットハンマーとも呼ばれ、防草シートの固定ピンを打ち込む際に使います。

⑦鎌、草刈り機/スコップ

草刈りが必要な場合に使用します。

防草シートに限らず、雑草対策についてはコチラの記事をご覧ください。

⑧レーキ

刈り取った雑草を集めたり、地面を均す為に使います。

⑨カッター/ハサミ/メジャー

防草シートをカット加工する際に使います。

防草シートの施工手順について

ここからは実際に防草シートの施工手順について説明していきます。

※施工手順の全体イメージ

①除草

地面の根っこまで処理し、草刈機で刈れない箇所は鎌を使用して刈ります。

②整地

防草シートが破れないように、障害物・異物(尖っている物)の撤去をおこないます。

また、水たまりがあった場合は平らになるよう土で埋めて整地しますが、デコボコの状態で張ってしまうと、隙間ができて雑草が生えてしまいます。

③間配り、仮敷き

防草シートを敷いた時に端側は10cm以上折り返します。

防草シートの上に砂利や砕石を敷く場合は数㎝立ち上げ、人工芝の場合は折り込みましょう。

また、飛散対策として、重ね敷きしますが、防草シートを法面に設置する場合は法面の下部から設置し、設置区域に障害物がある場合、加工箇所が最小限になる向きで仮敷きしましょう。

④ピン設置

はじめに固定ピンを打ち込む前に、地盤に配管などが通っていないか確認します。

次に防草シートを皴がでないように伸ばしながら固定ピンをセットハンマーで打ち込みます。

また、地質に合わない安価なピンは飛散の原因となるため、使用するピンは地質に応じて変更し、角や際へピンを設置する場合は、端部から3㎝以上離して設置することをおすすめします。

⑤ピン間隔の計測

ピンの間隔は50〜100㎝で打ち込み、シートエンドまで伸ばし2m間隔で仮止めをおこないます。

尚、シートエンドは長めにカット(15㎝〜20㎝程度)することで、防草シートが敷かれていない場所の雑草を防ぐ効果があります。

⑥加工、端部のカット

障害物がある場合は、ハサミやカッターで障害物に合うようにカット施工し、植木や架台の杭がある場合は突起に沿って縦線をカッターで切込み、突起を包込むように張ります。

また、設置範囲の際に到達した場合、防草シートをカットして端部のシートを折り込み、ピンで固定します。

この時、テープを利用し、隙間から雑草が生えることを防ぐことができます。

⑦重ね敷き

防草シートを10㎝以上重ねて敷くことで隙間から生える雑草を防ぐことができます。

また、法面に設置する場合は防草シートを15cm以上重ねて、法面の下部から敷くことをおすすめします。

⑧完工

防草シートを重ねた部分に接着剤を塗布して、その上に補修用のテープを張ります。

また、補修用テープや接着剤を使用する時はほこりや水気を拭きとり、最後にシートの浮きやピンの打ち忘れの確認をしましょう。

まとめ

今回は防草シートの張り方について説明しました。

最近ではDIYなども流行り、手軽にホームセンターなどで必要な物は用意できます。

一方で、防草シートは張り方によって効果が変わります。

不安な場合は専門業者に依頼することをおすすめします。

久野商事では防草シートの販売から施工まで提供しております。

ご興味ある方はお気軽にお問合せ下さい。

また久野商事が扱っている防草シート、ピンやテープの製品一覧はコチラからご確認できます。

太陽光発電所の雑草対策について…

太陽光発電所の雑草対策について…